一人口は食えぬが二人口は食えるとは

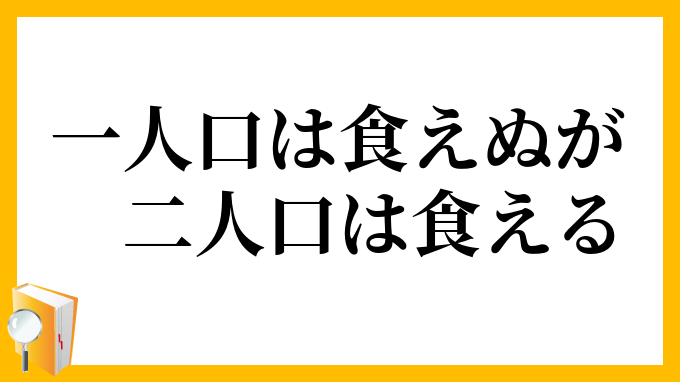

一人口は食えぬが二人口は食える

ひとりぐちはくえぬがふたりぐちはくえる

| 言葉 | 一人口は食えぬが二人口は食える |

|---|---|

| 読み方 | ひとりぐちはくえぬがふたりぐちはくえる |

| 意味 | 結婚して二人で暮らせば節約できることが多くなり、無駄が多くなりがちな一人暮らしよりも経済的であるということ。

「二人口は過ごせるが一人口は過ごせぬ」ともいう。 |

| 異形 | 二人口は過ごせるが一人口は過ごせぬ(ふたりぐちはすごせるがひとりぐちはすごせぬ) |

| 場面用途 | 結婚 |

| 使用語彙 | 一 / 人 / 食える |

| 使用漢字 | 一 / 人 / 口 / 食 / 二 / 過 |

「一」を含むことわざ

- 悪は一旦の事なり(あくはいったんのことなり)

- 朝顔の花一時(あさがおのはないっとき)

- 朝の一時は晩の二時に当たる(あさのひとときはばんのふたときにあたる)

- 薊の花も一盛り(あざみのはなもひとさかり)

- あの世の千日、この世の一日(あのよのせんにち、このよのいちにち)

- 危ない橋も一度は渡れ(あぶないはしもいちどはわたれ)

- 粟一粒は汗一粒(あわひとつぶはあせひとつぶ)

- 板子一枚下は地獄(いたごいちまいしたはじごく)

- 一瓜実に二丸顔(いちうりざねににまるがお)

- 一応も二応も(いちおうもにおうも)

「人」を含むことわざ

- 赤の他人(あかのたにん)

- 商人と屏風は直ぐには立たぬ(あきんどとびょうぶはすぐにはたたぬ)

- 商人と屏風は曲がらねば立たぬ(あきんどとびょうぶはまがらねばたたぬ)

- 商人に系図なし(あきんどにけいずなし)

- 商人の嘘は神もお許し(あきんどのうそはかみもおゆるし)

- 商人の子は算盤の音で目を覚ます(あきんどのこはそろばんのおとでめをさます)

- 商人の空値(あきんどのそらね)

- 商人の元値(あきんどのもとね)

- 商人は損していつか倉が建つ(あきんどはそんしていつかくらがたつ)

- 悪人あればこそ善人も顕る(あくにんあればこそぜんにんもあらわる)

「口」を含むことわざ

- 開いた口が塞がらない(あいたくちがふさがらない)

- 開いた口に戸は立てられぬ(あいたくちにはとはたてられぬ)

- 開いた口へ牡丹餅(あいたくちへぼたもち)

- 開いた口へ餅(あいたくちへもち)

- あったら口に風邪ひかす(あったらくちにかぜひかす)

- あったら口に風邪をひかす(あったらくちにかぜをひかす)

- 可惜口に風ひかす(あったらくちにかぜをひかす)

- 後口が悪い(あとくちがわるい)

- 慌てる蟹は穴の口で死ぬ(あわてるかにはあなのくちでしぬ)

- 言う口の下から(いうくちのしたから)

「食」を含むことわざ

- 煽りを食う(あおりをくう)

- 秋茄子は嫁に食わすな(あきなすはよめにくわすな)

- 足止めを食う(あしどめをくう)

- 足留めを食う(あしどめをくう)

- 足止めを食らう(あしどめをくらう)

- 明日食う塩辛に今日から水を飲む(あすくうしおからにきょうからみずをのむ)

- あの声で蜥蜴食らうか時鳥(あのこえでとかげくらうかほととぎす)

- 阿保の大食い(あほのおおぐい)

- 慌てる乞食は貰いが少ない(あわてるこじきはもらいがすくない)

- 泡を食う(あわをくう)

「二」を含むことわざ

- 青二才(あおにさい)

- 朝の一時は晩の二時に当たる(あさのひとときはばんのふたときにあたる)

- 値を二つにせず(あたいをふたつにせず)

- 一瓜実に二丸顔(いちうりざねににまるがお)

- 一応も二応も(いちおうもにおうも)

- 一押し、二金、三男(いちおし、にかね、さんおとこ)

- 一髪、二化粧、三衣装(いちかみ、にけしょう、さんいしょう)

- 一工面、二働き(いちくめん、にはたらき)

- 一度あることは二度ある(いちどあることはにどある)

- 一度死ねば二度死なぬ(いちどしねばにどしなぬ)

「過」を含むことわざ

- 過ちて改めざる是を過ちと謂う(あやまちてあらためざるこれをあやまちという)

- 過ちては改むるに憚ること勿れ(あやまちてはあらたむるにはばかることなかれ)

- 過ちては則ち改むるに憚ること勿れ(あやまちてはすなわちあらたむるにはばかることなかれ)

- 過ちの功名(あやまちのこうみょう)

- 過ちは好む所にあり(あやまちはこのむところにあり)

- 過ちは人の常、許すは神の業(あやまちはひとのつね、ゆるすはかみのわざ)

- 過ちを改めざる是を過ちと謂う(あやまちをあらためざるこれをあやまちという)

- 過ちを文る(あやまちをかざる)

- 過ちを観て斯に仁を知る(あやまちをみてここにじんをしる)

- 過ちを観て仁を知る(あやまちをみてじんをしる)