入り船に良い風出船に悪いとは

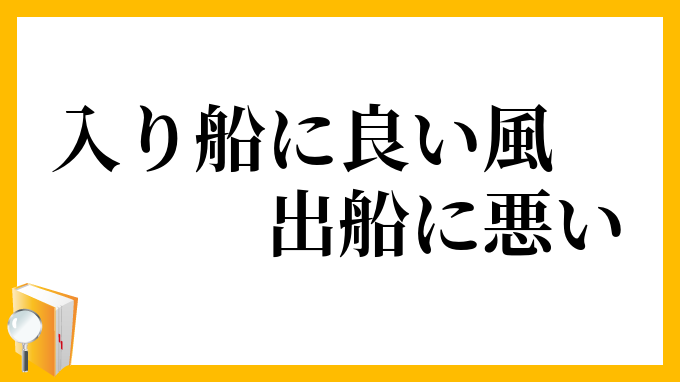

入り船に良い風出船に悪い

いりふねによいかぜでふねにわるい

| 言葉 | 入り船に良い風出船に悪い |

|---|---|

| 読み方 | いりふねによいかぜでふねにわるい |

| 意味 | 一方に良いことはもう一方には悪く、両方に良いことはないというたとえ。

入り船に都合のよい順風は、出船にとっては逆風になるとの意から。 「出船によい風は入り船に悪い」ともいう。 |

| 異形 | 出船によい風は入り船に悪い(でふねによいかぜはいりふねにわるい) |

| 類句 | あちら立てればこちらが立たぬ(あちらたてればこちらがたたぬ) |

| 猫が肥えれば鰹節が痩せる(ねこがこえればかつおぶしがやせる) | |

| 使用語彙 | 良い |

| 使用漢字 | 入 / 船 / 良 / 風 / 出 / 悪 |

「入」を含むことわざ

- 間に入る(あいだにはいる)

- 合いの手を入れる(あいのてをいれる)

- 赤を入れる(あかをいれる)

- 秋風と夫婦喧嘩は日が入りゃ止む(あきかぜとふうふげんかはひがいりゃやむ)

- 商い上手の仕入れ下手(あきないじょうずのしいれべた)

- 秋の入り日と年寄りはだんだん落ち目が早くなる(あきのいりひととしよりはだんだんおちめがはやくなる)

- 足を入れる(あしをいれる)

- 足を踏み入れる(あしをふみいれる)

- 頭に入れる(あたまにいれる)

- 新しき葡萄酒は新しき革袋に入れよ(あたらしきぶどうしゅはあたらしきかわぶくろにいれよ)

「船」を含むことわざ

- 磯際で船を破る(いそぎわでふねをやぶる)

- 入り船あれば出船あり(いりふねあればでふねあり)

- 大船に乗った気持ち(おおぶねにのったきもち)

- 大船に乗ったよう(おおぶねにのったよう)

- 大船に乗る(おおぶねにのる)

- 親船に乗ったよう(おやぶねにのったよう)

- 親船に乗る(おやぶねにのる)

- 川口で船を破る(かわぐちでふねをわる)

- 小船の宵拵え(こぶねのよいごしらえ)

「良」を含むことわざ

- 悪貨は良貨を駆逐する(あっかはりょうかをくちくする)

- 家貧しくして良妻を思う(いえまずしくしてりょうさいをおもう)

- 遅かりし由良之助(おそかりしゆらのすけ)

- 親と月夜はいつも良い(おやとつきよはいつもよい)

- 金は良き召し使いなれど悪しき主なり(かねはよきめしつかいなれどあしきしゅなり)

- 杞梓連抱にして数尺の朽有るも良工は棄てず(きしれんぽうにしてすうせきのくちあるもりょうこうはすてず)

- 苦する良かろう楽する悪かろう(くするよかろうらくするわるかろう)

- 勝れて良き物は勝れて悪し(すぐれてよきものはすぐれてあし)

- 節制は最良の薬なり(せっせいはさいりょうのくすりなり)

「風」を含むことわざ

- 秋風が立つ(あきかぜがたつ)

- 秋風と夫婦喧嘩は日が入りゃ止む(あきかぜとふうふげんかはひがいりゃやむ)

- 商人と屏風は直ぐには立たぬ(あきんどとびょうぶはすぐにはたたぬ)

- 商人と屏風は曲がらねば立たぬ(あきんどとびょうぶはまがらねばたたぬ)

- 明日は明日の風が吹く(あしたはあしたのかぜがふく)

- あったら口に風邪ひかす(あったらくちにかぜひかす)

- あったら口に風邪をひかす(あったらくちにかぜをひかす)

- 可惜口に風ひかす(あったらくちにかぜをひかす)

- 網の目に風たまらず(あみのめにかぜたまらず)

- 網の目に風たまる(あみのめにかぜたまる)

「出」を含むことわざ

- 愛出ずる者は愛返り、福往く者は福来る(あいいずるものはあいかえり、ふくゆくものはふくきたる)

- 愛は小出しにせよ(あいはこだしにせよ)

- 青は藍より出でて藍より青し(あおはあいよりいでてあいよりあおし)

- 垢は擦るほど出る、あらは探すほど出る(あかはこするほどでる、あらはさがすほどでる)

- 明るみに出る(あかるみにでる)

- 顎を出す(あごをだす)

- 朝日が西から出る(あさひがにしからでる)

- 足が出る(あしがでる)

- 足を出す(あしをだす)

- 仇も情けも我が身より出る(あだもなさけもわがみよりでる)