桃李もの言わざれども下自ずから蹊を成すとは

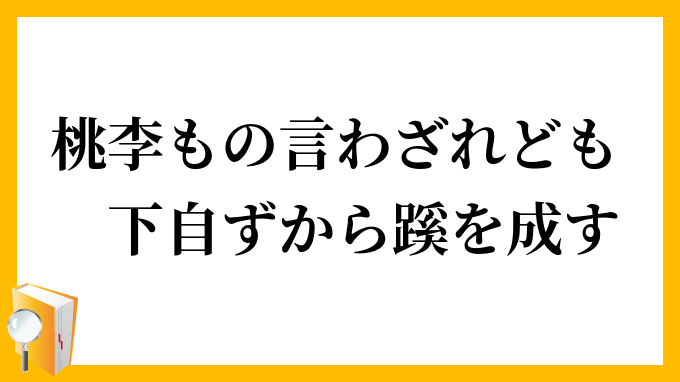

桃李もの言わざれども下自ずから蹊を成す

とうりものいわざれどもしたおのずからけいをなす

| 言葉 | 桃李もの言わざれども下自ずから蹊を成す |

|---|---|

| 読み方 | とうりものいわざれどもしたおのずからけいをなす |

| 意味 | 徳のある人のもとへは、自然に人々が集まることのたとえ。

桃や李(すもも)は何も言わないがその花や実に惹かれて人が集まり、木の下には自然に小道ができるとの意から。 「蹊」は小道のこと。 「成蹊」ともいう。 |

| 出典 | 『史記』 |

| 異形 | 成蹊(せいけい) |

| 場面用途 | 無意識・自然に |

| 使用語彙 | 自ずから / 成す |

| 使用漢字 | 桃 / 李 / 言 / 下 / 自 / 蹊 / 成 |

「桃」を含むことわざ

- 驚き、桃の木、山椒の木(おどろき、もものき、さんしょのき)

- 桃源(とうげん)

- 桃源郷(とうげんきょう)

- 桃李もの言わざれども下自ずから蹊を成す(とうりものいわざれどもしたおのずからけいをなす)

- 桃栗三年柿八年(ももくりさんねんかきはちねん)

- 余桃の罪(よとうのつみ)

「李」を含むことわざ

- 瓜田に履を納れず、李下に冠を正さず(かでんにくつをいれず、りかにかんむりをたださず)

- 桃李もの言わざれども下自ずから蹊を成す(とうりものいわざれどもしたおのずからけいをなす)

- 李下に冠を正さず(りかにかんむりをたださず)

- 李下の冠、瓜田の履(りかのかんむり、かでんのくつ)

「言」を含むことわざ

- ああ言えばこう言う(ああいえばこういう)

- 合言葉にする(あいことばにする)

- 呆れて物が言えない(あきれてものがいえない)

- 明日の事を言えば鬼が笑う(あすのことをいえばおにがわらう)

- あっと言う間(あっというま)

- あっと言わせる(あっといわせる)

- 後から剝げる正月言葉(あとからはげるしょうがつことば)

- 穴を掘って言い入れる(あなをほっていいいれる)

- 有り体に言う(ありていにいう)

- 言い得て妙(いいえてみょう)

「下」を含むことわざ

- 敢えて天下の先とならず(あえててんかのさきとならず)

- 商い上手の仕入れ下手(あきないじょうずのしいれべた)

- 上げたり下げたり(あげたりさげたり)

- 足下から鳥が立つ(あしもとからとりがたつ)

- 足下につけ込む(あしもとにつけこむ)

- 足下に火が付く(あしもとにひがつく)

- 足下にも及ばない(あしもとにもおよばない)

- 足下にも寄りつけない(あしもとにもよりつけない)

- 足下の明るいうち(あしもとのあかるいうち)

- 足下へも寄り付けない(あしもとへもよりつけない)

「自」を含むことわざ

- 相惚れ自惚れ片惚れ岡惚れ(あいぼれうぬぼれかたぼれおかぼれ)

- 医者の自脈効き目なし(いしゃのじみゃくききめなし)

- 医者よ自らを癒せ(いしゃよみずからをいやせ)

- 自惚れと瘡気のない者はない(うぬぼれとかさけのないものはない)

- 勝った自慢は負けての後悔(かったじまんはまけてのこうかい)

- 神は自ら助くる者を助く(かみはみずからたすくるものをたすく)

- 口自慢の仕事下手(くちじまんのしごとべた)

- 薫は香を以て自ら焼く(くんはこうをもってみずからやく)

- 怪我と弁当は自分持ち(けがとべんとうはじぶんもち)

- 剛戻自ら用う(ごうれいみずからもちう)

「蹊」を含むことわざ

- 成蹊(せいけい)

- 桃李もの言わざれども下自ずから蹊を成す(とうりものいわざれどもしたおのずからけいをなす)