大家と言えば親も同然、店子と言えば子も同然とは

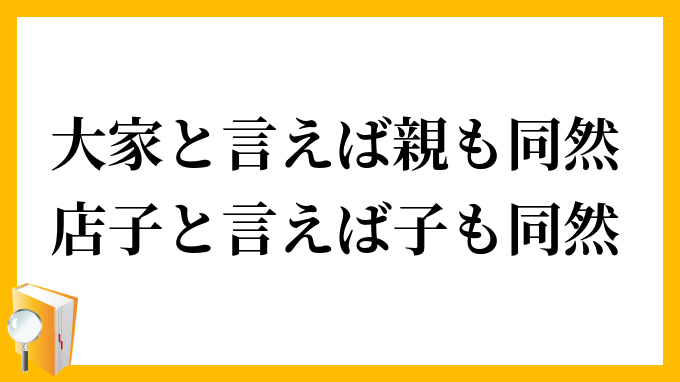

大家と言えば親も同然、店子と言えば子も同然

おおやといえばおやもどうぜん、たなこといえばこもどうぜん

| 言葉 | 大家と言えば親も同然、店子と言えば子も同然 |

|---|---|

| 読み方 | おおやといえばおやもどうぜん、たなこといえばこもどうぜん |

| 意味 | 借家人にとって家主は親と同様の存在であり、家主にとって借家人は我が子同様の存在だということ。「店子」は、借家人の意。昔の大家と店子の関係をいった言葉。 |

| 使用語彙 | 大家 / 親 / 同然 |

| 使用漢字 | 大 / 家 / 言 / 親 / 同 / 然 / 店 / 子 |

「大」を含むことわざ

- 阿保の大食い(あほのおおぐい)

- 諍いをしいしい腹を大きくし(いさかいをしいしいはらをおおきくし)

- 一木いずくんぞ能く大廈を支えん(いちぼくいずくんぞよくたいかをささえん)

- 一木大廈の崩るるを支うる能わず(いちぼくたいかのくずるるをささうるあたわず)

- 井の中の蛙大海を知らず(いのなかのかわずたいかいをしらず)

- 上を下への大騒ぎ(うえをしたへのおおさわぎ)

- 独活の大木(うどのたいぼく)

- 独活の大木柱にならぬ(うどのたいぼくはしらにならぬ)

- 瓜の皮は大名に剝かせよ、柿の皮は乞食に剝かせよ(うりのかわはだいみょうにむかせよ、かきのかわはこじきにむかせよ)

- 江戸っ子の往き大名還り乞食(えどっこのゆきだいみょうかえりこじき)

「家」を含むことわざ

- 空き家で声嗄らす(あきやでこえからす)

- 空き家の雪隠(あきやのせっちん)

- 家鴨も鴨の気位(あひるもかものきぐらい)

- 家売らば縄の値(いえうらばなわのあたい)

- 家売れば釘の価(いえうればくぎのあたい)

- 家柄より芋茎(いえがらよりいもがら)

- 家柄よりも芋茎(いえがらよりもいもがら)

- 家給し人足る(いえきゅうしひとたる)

- 家に杖つく(いえにつえつく)

- 家に杖つく頃(いえにつえつくころ)

「言」を含むことわざ

- ああ言えばこう言う(ああいえばこういう)

- 合言葉にする(あいことばにする)

- 呆れて物が言えない(あきれてものがいえない)

- 明日の事を言えば鬼が笑う(あすのことをいえばおにがわらう)

- あっと言う間(あっというま)

- あっと言わせる(あっといわせる)

- 後から剝げる正月言葉(あとからはげるしょうがつことば)

- 穴を掘って言い入れる(あなをほっていいいれる)

- 有り体に言う(ありていにいう)

- 言い得て妙(いいえてみょう)

「親」を含むことわざ

- いつまでもあると思うな親と金(いつまでもあるとおもうなおやとかね)

- 命の親(いのちのおや)

- 打たれても親の杖(うたれてもおやのつえ)

- 打つも撫でるも親の恩(うつもなでるもおやのおん)

- 生みの親より育ての親(うみのおやよりそだてのおや)

- 親思う心にまさる親心(おやおもうこころにまさるおやごころ)

- 親方思いの主倒し(おやかたおもいのしゅたおし)

- 親方日の丸(おやかたひのまる)

- 親が親なら子も子(おやがおやならこもこ)

「同」を含むことわざ

- 畦から行くも田から行くも同じ(あぜからいくもたからいくもおなじ)

- いとこ同士は鴨の味(いとこどうしはかものあじ)

- 落ちれば同じ谷川の水(おちればおなじたにがわのみず)

- 落つれば同じ谷川の水(おつればおなじたにがわのみず)

- 同い年夫婦は火吹く力もない(おないどしみょうとはひふくちからもない)

- 同じ穴の狸(おなじあなのたぬき)

- 同じ穴の狐(おなじあなのむじな)

- 同じ穴の貉(おなじあなのむじな)

- 同じ釜の飯を食う(おなじかまのめしをくう)

「然」を含むことわざ

- 間然する所がない(かんぜんするところがない)

- 間然するところなし(かんぜんするところなし)

- 浩然の気(こうぜんのき)

- 浩然の気を養う(こうぜんのきをやしなう)

- 公然の秘密(こうぜんのひみつ)

- 然もあらばあれ(さもあらばあれ)

- 自然に帰れ(しぜんにかえれ)

- 然諾を重んずる(ぜんだくをおもんずる)

- 理の当然(りのとうぜん)

「店」を含むことわざ

- 大家と言えば親も同然、店子と言えば子も同然(おおやといえばおやもどうぜん、たなこといえばこもどうぜん)

- 千金を買う市あれど一文字を買う店なし(せんきんをかういちあれどいちもんじをかうみせなし)

- 店を閉める(みせをしめる)

- 店を畳む(みせをたたむ)

- 店を張る(みせをはる)