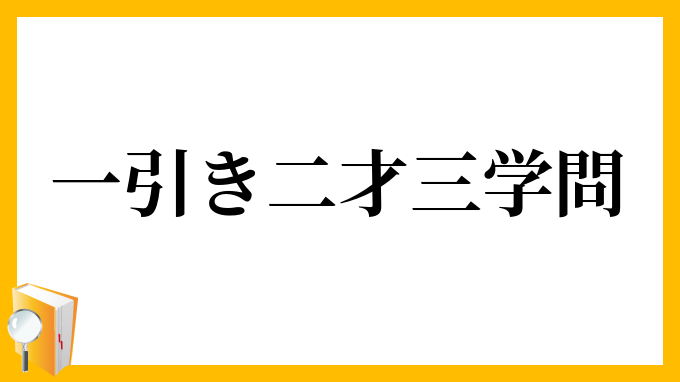

一引き、二才、三学問とは

一引き、二才、三学問

いちひき、にさい、さんがくもん

| 言葉 | 一引き、二才、三学問 |

|---|---|

| 読み方 | いちひき、にさい、さんがくもん |

| 意味 | 出世の条件は、第一に上のひとの引き立て、二番目は才能、三番目が学問であるということ。 |

| 使用語彙 | 才 / 学問 |

| 使用漢字 | 一 / 引 / 二 / 才 / 三 / 学 / 問 |

「一」を含むことわざ

- 悪は一旦の事なり(あくはいったんのことなり)

- 朝顔の花一時(あさがおのはないっとき)

- 朝の一時は晩の二時に当たる(あさのひとときはばんのふたときにあたる)

- 薊の花も一盛り(あざみのはなもひとさかり)

- あの世の千日、この世の一日(あのよのせんにち、このよのいちにち)

- 危ない橋も一度は渡れ(あぶないはしもいちどはわたれ)

- 粟一粒は汗一粒(あわひとつぶはあせひとつぶ)

- 板子一枚下は地獄(いたごいちまいしたはじごく)

- 一瓜実に二丸顔(いちうりざねににまるがお)

- 一応も二応も(いちおうもにおうも)

「引」を含むことわざ

- 阿漕が浦に引く網(あこぎがうらにひくあみ)

- 足を引っ張る(あしをひっぱる)

- 後に引けない(あとにひけない)

- 後へ引かない(あとへひかない)

- 後を引く(あとをひく)

- 息を引き取る(いきをひきとる)

- 一髪、千鈞を引く(いっぱつ、せんきんをひく)

- 糸を引く(いとをひく)

- 引導を渡す(いんどうをわたす)

「二」を含むことわざ

- 青二才(あおにさい)

- 朝の一時は晩の二時に当たる(あさのひとときはばんのふたときにあたる)

- 値を二つにせず(あたいをふたつにせず)

- 一瓜実に二丸顔(いちうりざねににまるがお)

- 一応も二応も(いちおうもにおうも)

- 一押し、二金、三男(いちおし、にかね、さんおとこ)

- 一髪、二化粧、三衣装(いちかみ、にけしょう、さんいしょう)

- 一工面、二働き(いちくめん、にはたらき)

- 一度あることは二度ある(いちどあることはにどある)

- 一度死ねば二度死なぬ(いちどしねばにどしなぬ)

「才」を含むことわざ

- 青二才(あおにさい)

- 螻蛄才(けらざい)

- 才余りありて識足らず(さいあまりありてしきたらず)

- 才子、才に倒れる(さいし、さいにたおれる)

- 才槌で庭掃く(さいづちでにわはく)

- 才に走る(さいにはしる)

- 七歩の才(しちほのさい)

- 如才がない(じょさいがない)

- 如才ない(じょさいない)

「三」を含むことわざ

- 商い三年(あきないさんねん)

- 秋の雨が降れば猫の顔が三尺になる(あきのあめがふればねこのかおがさんじゃくになる)

- 顎振り三年(あごふりさんねん)

- 朝起き三両始末五両(あさおきさんりょうしまつごりょう)

- 朝起きは三文の徳(あさおきはさんもんのとく)

- 阿呆の三杯汁(あほうのさんばいじる)

- 雨垂れは三途の川(あまだれはさんずのかわ)

- 家を道端に作れば三年成らず(いえをみちばたにつくればさんねんならず)

- 石の上にも三年(いしのうえにもさんねん)

- 伊勢へ七度、熊野へ三度(いせへななたび、くまのへみたび)

「学」を含むことわざ

- 言う勿れ、今日学ばずして来日ありと(いうなかれ、こんにちまなばずしてらいじつありと)

- 謂う勿れ、今日学ばずして来日ありと(いうなかれ、こんにちまなばずしてらいじつありと)

- 一日一字を学べば三百六十字(いちにちいちじをまなべばさんびゃくろくじゅうじ)

- 田舎の学問より京の昼寝(いなかのがくもんよりきょうのひるね)

- 老いの学問(おいのがくもん)

- 教うるは学ぶの半ば(おしうるはまなぶのなかば)

- 勧学院の雀は蒙求を囀る(かんがくいんのすずめはもうぎゅうをさえずる)

- 学者の取った天下なし(がくしゃのとったてんかなし)

- 学者むしゃくしゃ(がくしゃむしゃくしゃ)